太陽光発電の造成工事は急斜面や軟弱地盤で必要となり、費用は1㎡あたり500円〜30,000円 です。工事の種類や期間、法的注意点から環境負荷を抑えた水上太陽光発電という選択肢まで解説します。

太陽光発電を始める際、土地の状態によっては「造成工事」が必要になる場合があります。工事の種類や範囲によって、費用は1㎡あたり数百円から数万円、期間も数日から数か月と大きく変動します。

本記事では、造成工事の基礎知識と費用・期間の目安、さらに解決策となる水上太陽光発電について紹介します。

そもそも太陽光発電の造成工事とは?

太陽光発電の造成工事とは、システムを安全かつ効率的に設置できるよう土地を整える工事のことです。

具体的には、太陽光パネルを設置するための整地やアクセス道路の整備、基礎工事の準備などを指します。これにより、設置が難しい土地でも長期的に安定した発電が可能になります。

造成工事が重要なのは、設備の安定性と発電効率に直結するためです。不十分な工事は、パネルの傾きや沈下、土砂崩れといったリスクを招きます。一方で、適切に行えば遮蔽を防ぎ、発電効率を最大限に高められます。

土地の状況によって必要な工事は変わります。次に、主要な造成工事の種類を見ていきましょう。

整地

整地は造成工事の基本となる作業で、傾斜や凹凸のある土地を平らに固める工事です。とくに急斜面や地盤が緩い土地では、安全に太陽光パネルを設置するために欠かせません。

整地を行うことで、発電設備に必要な安定した基盤が確保され、パネルの角度も適正に保てます。その結果、発電効率の最大化にもつながります。

また、単に土地を均すだけでなく、排水性を考慮した微妙な勾配の調整や、砂利・砕石を敷いて基礎をより安定させる工程も含まれます。

伐採・防草

建設予定地には木や雑草が生い茂っていることが多く、伐採や防草の工事が欠かせません。

伐採では、太陽光パネルに影を落とす樹木を取り除き、発電効率の低下を防ぎます。また、雑草の除去と防草対策を行うことで、メンテナンスの手間を減らし、長期的な発電効率を維持できます。

作業後は防草剤を散布したり、防草シートを設置して再生を抑制します。また、伐採した木材は適切に処理する必要があり、その量によって工事費用が大きく変わる点にも注意が必要です。

Photo designed by Freepik

切土・盛土・止土

土地の高低差を調整し、太陽光発電に適した地形をつくる工事が切土・盛土・止土です。

盛土は土砂で土地を底上げする工事で、設置予定地が周囲より低い場合に行われます。切土はその逆で、土地が高すぎる場合や斜面を削って平らにする工事です。

止土は、盛土で積み上げた土砂が流れ出たり崩れたりしないようにするための工事です。安全対策として欠かせない工程であり、長期的な設備の安定や土砂災害のリスク低減につながります。

地盤改良

地盤が緩い土地や地震の多い地域では、太陽光発電設備を安定して運用するために地盤改良工事が必要です。

代表的な方法は、セメント系の改良材を土に混ぜ込み地盤を固める手法です。場合によっては、鋼管杭やコンクリート杭を打ち込み、支持力を高める方法も用いられます。

地盤改良は、事前の地質調査をもとに最適な工法を選ぶことが重要です。長期的な安全性を確保するために欠かせない工程といえます。

残土処分

切土や地盤改良で発生した余分な土砂を適切に処分する作業が残土処分です。

発生した土砂は、許可を受けた処分場まで運搬しなければなりません。処分は都道府県の規制が厳しく、土質検査に基づいた適正な対応が求められます。

費用は残土の量や運搬距離、処分場の受け入れ条件によって大きく変動します。そのため、事前に詳細な計画を立てておくことが重要です。

太陽光発電の造成工事が必要になる場所の特徴

太陽光発電の設置では、土地の状態によって造成工事が欠かせない場合があります。ここでは、とくに工事が必要となる土地の特徴を具体的に見ていきましょう。

急斜面

急斜面では太陽光パネルを水平に設置できないため、整地による平坦化が欠かせません。斜面が急な場合は、切土や盛土による大規模な地形変更が必要になることもあります。

さらに、土砂崩れを防ぐために止土工事や擁壁の設置を行うケースもあります。安全性を確保する必要があるため、工期や費用はほかの土地条件より大きくなる傾向があります。

地盤がゆるい土地

地盤が軟弱な土地では、設備の重みで沈下や傾きが生じるおそれがあります。そのため、地盤改良工事によって支持力を高め、長期的な安定性を確保することが欠かせません。

代表的な方法はセメント系固化材の注入や杭打ちで、長期的な安定性を確保します。事前に地質調査を行い、最適な工法を選ぶことが発電事業の成功とコスト効率の両面で重要となります。

Photo designed by Freepik

木や草が多い土地

樹木や雑草が多い土地では、十分な日照を確保するために伐採や防草工事が欠かせません。

とくに大径木が多い場合は、伐採に時間がかかるうえ、木材の処分費用も高額になりがちです。さらに、根の除去や防草対策を怠ると、雑草が再生してメンテナンス費用が増える可能性があります。

伐採量が多い土地では、廃棄物の処理や運搬にかかる費用が工事全体の大部分を占めることもあります。そのため、事前の綿密な現地調査が重要です。

地盤が硬い土地

硬い地盤は一見すると安定していて好条件に思えますが、造成工事では課題となる場合があります。

岩盤や非常に硬い土壌では、基礎をつくるための掘削に特殊な重機や工法が必要です。その結果、工事費用が大きく膨らむことも少なくありません。

さらに、凹凸が多い場合は整地が難しく、場合によっては発破や大型重機による破砕作業が必要です。こうした工事は近隣への影響も大きく、工期が長引く要因となります。

Photo designed by Freepik

高低差がある土地

起伏のある土地では、太陽光パネルを効率的に並べるために切土や盛土による地形の改良が必要です。

高低差が大きい場合は、擁壁工事や排水設備の設置もともない、工事は複雑になりがちです。さらに、造成で生じる残土の処分も費用を押し上げる要因となります。

地形を活かした設計も可能ですが、メンテナンスのしやすさや発電効率を考えると、一定の平坦化を行うのが望ましいといえます。

太陽光発電の造成工事にかかる費用と期間

造成工事の費用や工期は土地の状態によって大きく変わります。ここでは代表的な土地条件ごとに、目安となる費用と期間を紹介します。

整地済みの土地の場合

既に整地された土地では、雑草除去や防草シート設置が中心です。

- 費用の目安:1㎡ あたり500円〜1,000円

- 工期の目安:数日〜1週間

比較的軽微な工事で済みますが、雑草の繁茂状況や土地の広さで変動します。

地盤がゆるい・硬い土地の場合

地盤改良や特殊掘削が必要となるため、費用と工期は大きく増えます。

- 費用の目安:1㎡ あたり約5,000円(工法により変動)

- 工期の目安:数週間〜1〜2か月

事前の地質調査をもとに工法を選ぶことが、成功と費用対効果に直結します。

草が茂った土地の場合

雑草の根系除去や防草対策が必要です。

- 費用の目安:1㎡ あたり1,500円〜2,500円

- 工期の目安:1〜2週間

雑草の種類や密度、傾斜によって作業量が変わるため、現地調査が欠かせません。

山林や丘陵地の場合

伐採、斜面整地、残土処分、道路整備など、最も負担が大きいケースです。

- 費用の目安:1㎡ あたり10,000円〜30,000円

- 工期の目安:2か月〜数か月

環境影響評価や許可申請の期間も必要となり、事業全体の計画に大きく影響します。

こうした造成工事の負担を大幅に軽減できる選択肢として「水上太陽光発電」が注目されています。既存のため池や調整池を活用することで、土地の造成が不要になるだけでなく、発電効率の向上も期待できます。

Photo designed by Freepik

造成工事で注意すべき法律やルール

太陽光発電の造成工事を行う際には、複数の法律や規制を守る必要があります。無許可で工事を進めると、是正命令や罰則を受ける可能性があるため、事前確認が欠かせません。

地域森林計画

地域森林計画は、都道府県知事が策定する森林の整備・保全に関する計画です。

建設予定地が対象区域に含まれる場合、1ヘクタール以上の造成工事を行うには事前の許可申請が必要です。申請には、土地所有者全員の同意書や周辺住民への説明報告書、環境影響評価書などを提出しなければなりません。

審査には数か月かかることもあり、工事スケジュールに大きく影響する可能性があります。

出典:林野庁「計画制度」

森林法

森林法は、森林を守り育て、その生産力を高めることで国土保全や経済発展に寄与することを目的とした法律です。

造成予定地が保安林に指定されている場合、森林の転用には農林水産大臣または都道府県知事の許可が必要です。保安林以外であっても、1ヘクタールを超える開発には届出が義務付けられています。

自己所有の山林であっても規制の対象となり、無許可での開発には罰則が科されるため注意が必要です。

出典:林野庁「関係法令」

宅地造成及び特定盛土等規制法

2023年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(旧:宅地造成等規制法)は、造成工事における安全確保を目的とした法律です。

宅地造成工事規制区域や特定盛土等規制区域では、一定規模以上の工事に許可申請と技術基準の遵守が義務付けられています。違反すると、工事の中止命令や原状回復命令が出されるだけでなく、刑事罰の対象になる場合もあります。

工事を計画する際は、予定地が規制区域に該当するか必ず確認しましょう。確認は市町村の都市計画課や建設課で可能で、事前相談を通じて必要な手続きや基準について説明を受けることができます。

出典:国土交通省「「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」

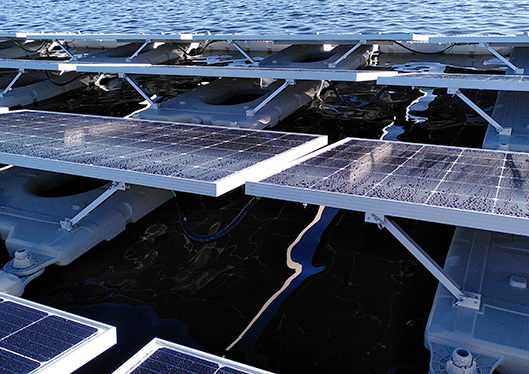

大規模な造成工事が不要!水上太陽光発電で環境負荷の低いシステム運用を

陸上での造成工事には、多額の費用や長期の工期、環境への影響、そして煩雑な法的手続きといった課題がともないます。こうした問題を根本から解決できる新しい選択肢として、いま注目されているのが「水上太陽光発電」です。

こちらの記事 では、水上太陽光発電について解説しています。

設置にともなうメリット・デメリットも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

大規模な造成工事が不要

水上太陽光発電の大きな利点は、土地造成工事をほとんど必要としないことです。

既存のため池や調整池を利用するため、伐採や切土・盛土、地盤改良といった環境負荷の大きい工事を回避できます。その結果、工事期間の短縮とコスト削減を同時に実現できます。

また、水上ではフロート(浮体)の上に太陽光パネルを設置するため、基礎工事も不要です。設置作業は水上での組み立てが中心となり、大規模な土木工事に比べて効率的に進められます。

水の冷却作用により発電効率を維持しやすい

太陽光パネルは高温になると効率が低下する特性があり、25℃を超える と出力が落ち始め、気温が1℃上がるごとに約0.4〜0.5%の効率低下が生じるといわれています。

水上設置の場合、水面の 蒸発による冷却効果で周囲の温度が下がりやすく、環境条件が発電に適した状態を保ちやすいのが特徴です。その結果、効率の低下を抑え、年間を通じて安定した発電を実現できます。

周囲に障害物が少なく発電効率が低下しにくい

水面 は平坦で開放的な環境であるため、太陽光パネルに日差しを遮る障害物がほとんどありません。その結果、安定した日射を受けやすく、発電効率を維持しやすいのが特徴です。

さらに、水面からの反射光がパネルの裏面に届くことで、追加的な発電量の向上も期待できます。

設置可能な場所が多い

日本国内 には約15万〜16万箇所のため池が存在し、その多くは農業形態の変化によって十分に活用されていません。これらの水面を活かすことで、太陽光発電を新たに導入できる可能性が広がります。

とくに農村部では、高齢化や後継者不足によって管理が不十分なため池が増えており、水上太陽光発電は再活用の有効な手段となります。地域の資源を循環させることで、経済活性化にもつながる点が注目されています。

さらに、工業用水の調整池や上下水道施設の調整池なども設置候補地となり、既存インフラを有効に活用できる事業としての意義も大きいといえます。

カーボンニュートラルへの貢献度が高い

水上太陽光発電は、大規模な造成工事を必要としないため、CO₂排出を大幅に抑えられます。

造成工事では重機の稼働や残土処分、伐採木材の処理によって多くのCO₂が発生しますが、水上設置ではこれらの工程が不要です。その結果、環境への貢献をより早く、より大きく実現できます。

水上太陽光発電のパイオニアであるシエル・テール・ジャパンは「水上太陽光を世界的に不可欠なエネルギーにする」というビジョンを掲げています。14年以上の経験と高いエンジニアリング技術、そして多様な水面に対応するオーダーメイドのソリューションを強みに、日本を含む世界各国で豊富な実績を積み上げています。

まとめ

太陽光発電における造成工事は、安全な設置と長期的な安定運用のために欠かせない工程です。一方で、多額の費用や長い工期、環境への影響、さらには法的手続きの複雑さといった課題も避けられません。

整地、伐採・防草、切土・盛土・止土、地盤改良、残土処分など、工事の種類や土地条件を把握することで、より現実的な事業計画が立てられます。費用は1㎡あたり500円〜30,000円と幅があり、工期も数日から数か月と変動するため、資金計画には余裕を持つことが重要です。

こうした課題を解消する有力な選択肢が「水上太陽光発電」です。造成工事をほとんど必要とせず、環境負荷を抑えながら発電効率を維持できるうえ、設置候補地も豊富に存在します。

シエル・テール・ジャパンでは、豊富な実績と高度な技術をもとに、お客様のご要望に合わせた水上太陽光発電システムをご提案しています。さらに、自社プロジェクトでの経験をもとにした信頼性の高いO&M(保守管理)サービスにより、長期的な安定稼働を支えます。

水上太陽光発電の導入をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

株式会社シエル・テール・ジャパンの提供するサービスやプロジェクトについてはこちら をご参照ください。

BY MIKU, SALES & MARKETING, CIEL TERRE JAPAN